Legge periodica e tavola periodica

Definizione

Legge periodica e tavola periodica

La tavola periodica (Figura 02.04-01) nasce per rappresentare graficamente un fatto chiave: molte proprietà degli elementi chimici si ripetono con regolarità quando gli elementi sono disposti secondo un criterio appropriato. Nel 1869 Dmitri Mendeleev e Lothar Meyer, operando in modo indipendente, ordinarono gli elementi in base alla massa atomica crescente e notarono che quelli con caratteristiche simili cadevano in colonne comuni. In quel contesto Mendeleev formulò la legge periodica in termini di massa atomica. Con l’evoluzione della teoria atomica e la scoperta del nucleo, il numero atomico \(Z\) (cioè il numero di protoni) è divenuto il parametro corretto: nella formulazione moderna, le proprietà chimiche e fisiche degli elementi sono funzioni periodiche di \(Z\).

La posizione di un elemento nella tavola è direttamente connessa alla sua struttura elettronica, e quindi alle sue proprietà. Conoscere la disposizione degli elementi permette di anticipare configurazioni elettroniche, tendenze reattive e proprietà fisiche, oltre a fornire un quadro di riferimento per la teoria del legame chimico. Un esempio semplice di periodicità emerge confrontando elementi in righe successive: nella seconda riga, dal litio (Li) al neon (Ne), le proprietà variano in modo marcato lungo la riga; nella riga successiva il sodio (Na) presenta analogie significative con il litio (Li), e via via elementi come il magnesio (Mg) o l’alluminio (Al) richiamano, rispettivamente, il berillio (Be) e il boro (B) collocati immediatamente sopra. Tali rispondenze si ritrovano in tutto il sistema periodico.

Sebbene l’ordinamento originario fosse per massa atomica, l’organizzazione attuale per numero atomico ha reso ancora più regolare l’andamento delle proprietà e ha chiarito le poche “anomalie” presenti nelle prime tavole. È notevole che Mendeleev, pur basandosi sulla massa atomica, poté prevedere l’esistenza e molte proprietà di elementi non ancora scoperti. In questo volume verrà spesso richiamata la (Tabella 02.04-01), che raccoglie i venti elementi più rilevanti nei sistemi biologici, indicandone simbolo e funzione: un utile promemoria per riconoscere come informazioni su un elemento si estendano, per analogia, alla sua intera famiglia. In questo senso, la tavola periodica funziona come una mappa: padroneggiarne la topologia consente di orientarsi tra le “regioni” chimiche senza memorizzare ogni dettaglio puntuale.

La notazione dei gruppi ha seguito una storia articolata. Per lungo tempo in Nord America e in Russia si utilizzarono numeri romani accompagnati dalle lettere A (gruppi principali o elementi rappresentativi) e B (elementi di transizione). In altre aree geografiche, però, le stesse lettere furono adottate con significati differenti, generando convenzioni non sovrapponibili. Per ridurre l’ambiguità, nel 1983 la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ha raccomandato un sistema unificato che impiega i numeri arabi da 1 a 18 per denominare i gruppi. Nella pratica, i tre sistemi sono ancora in uso e ciò può creare incertezze anche tra i lettori esperti.

Le tavole periodiche riportate in questo libro di testo presentano sia la numerazione storica con numeri romani sia quella IUPAC da 1 a 18. È bene ricordare che la codifica dei gruppi è uno strumento di lettura: l’informazione davvero decisiva risiede nella struttura della tavola e nelle relazioni periodiche che essa mette in evidenza.

Le righe orizzontali della tavola sono i periodi. La tavola moderna contiene sette periodi, che includono rispettivamente 2, 8, 8, 18, 18, 32 e 32 elementi. Alcune serie, per ragioni di impaginazione, sono collocate al di fuori del corpo principale: i lantanidi (14 elementi con comportamento affine al lantanio) appartengono al sesto periodo e si inseriscono tra lantanio (La, \(Z=57\)) e afnio (Hf, \(Z=72\)); in modo analogo, gli attinidi (14 elementi simili all’attinio) fanno parte del settimo periodo e si collocano tra attinio (Ac, \(Z=89\)) e rutherfordio (Rf, \(Z=104\)).

Le colonne verticali sono i gruppi o famiglie. Gli elementi che condividono un gruppo mostrano somiglianze chimiche e fisiche riconducibili a configurazioni elettroniche di valenza correlate. Con la terminologia tradizionale, i gruppi contrassegnati come A sono detti elementi rappresentativi (o gruppi principali), mentre i gruppi B raccolgono gli elementi di transizione. Alcuni gruppi hanno nomi consolidati: il Gruppo IA (o 1) comprende i metalli alcalini; il Gruppo IIA (o 2) i metalli alcalino-terrosi; il Gruppo VIIA (o 17) gli alogeni; il Gruppo VIIIA (o 18) i gas nobili.

Dal punto di vista chimico, i metalli tendono a cedere elettroni nelle trasformazioni, mentre i non-metalli tendono ad acquistarli. Nella tavola periodica una linea a zigzag, tracciata convenzionalmente dal boro (B) verso il basso, separa in modo approssimativo i metalli, a sinistra, dai non-metalli, a destra. Se si trascurano gli elementi superpesanti sintetici tennessine (Ts) e oganesson (Og), la linea termina convenzionalmente in prossimità del polonio (Po) e dell’astato (At). Gli elementi situati lungo questo confine presentano proprietà intermedie e sono detti metalloidi; tra essi si annoverano boro (B), silicio (Si), germanio (Ge), arsenico (As), antimonio (Sb) e tellurio (Te).

Le differenze si riflettono anche nelle proprietà fisiche: i metalli sono tipicamente lucenti, malleabili e duttili, e conducono bene calore ed elettricità; quasi tutti sono solidi a temperatura ambiente (fa eccezione il mercurio, che è liquido). I non-metalli, in generale, sono cattivi conduttori e si presentano in stati fisici diversi: numerosi sono gas a temperatura ambiente, mentre alcuni sono solidi o, raramente, liquidi.

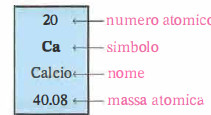

Il numero atomico \(Z\) corrisponde al numero di protoni nel nucleo di un atomo e, in unità di carica elementare, coincide con la carica positiva del nucleo. In un atomo neutro, il numero di elettroni è anch’esso pari a \(Z\). Oltre a \(Z\), nelle caselle della tavola periodica compare la massa atomica media, che rappresenta la media ponderata delle masse degli isotopi naturali dell’elemento, pesata sulle rispettive abbondanze. Per esempio:

Nelle tavole più ricche di dati possono figurare ulteriori informazioni, come la configurazione elettronica, le dimensioni relative di atomi e ioni e gli stati di ossidazione più probabili.