Elettroni di valenza e regola dell’ottetto

Definizione

Elettroni di valenza e regola dell'ottetto

Quando due oggetti sferici vengono messi a contatto con un sottile strato di collante, l’adesione avviene nella regione in cui le superfici si incontrano. Un’analogia utile, per quanto imperfetta, è pensare agli atomi come sfere la cui “superficie elettronica” esterna è la porzione che interagisce maggiormente durante la formazione dei legami. Sebbene il nucleo e gli elettroni più interni (detti di core) contribuiscano al bilancio energetico complessivo, l’essenza della chimica dei legami per gli elementi rappresentativi si comprende considerando principalmente gli elettroni più esterni, denominati elettroni di valenza.

Gli elettroni di valenza sono quelli occupanti il livello (o i sottolivelli) energetico più esterno dell’atomo; sono i protagonisti dell’acquisto, della perdita o della condivisione di carica elettronica nelle reazioni. Nella maggior parte degli elementi rappresentativi, il numero di elettroni di valenza coincide con il numero del gruppo (secondo la numerazione moderna da 1 a 18). Ciò si riflette chiaramente lungo i periodi: i metalli a sinistra hanno pochi elettroni di valenza e tendono a cederli, mentre i non metalli a destra ne possiedono un numero maggiore e tendono invece ad acquisirne o a condividerli.

Per il secondo periodo, l’andamento è esemplare:

- Be (berillio, gruppo 2) possiede 2 elettroni di valenza;

- B (boro, gruppo 13) possiede 3 elettroni di valenza;

- C (carbonio, gruppo 14) possiede 4 elettroni di valenza;

- N (azoto, gruppo 15) possiede 5 elettroni di valenza;

- O (ossigeno, gruppo 16) possiede 6 elettroni di valenza;

- F (fluoro, gruppo 17) possiede 7 elettroni di valenza;

- Ne (neon, gruppo 18) possiede 8 elettroni di valenza (ottetto completo).

Gli elementi del gruppo 1 (per esempio H e Na) hanno 1 elettrone di valenza, coerentemente con il loro comportamento fortemente riducente. Questo semplice conteggio è un utile filo conduttore per prevedere tendenze di reattività e tipi di legame.

I gas nobili, ultima colonna della tavola periodica, presentano configurazioni elettroniche particolarmente stabili: \(\mathrm{He}\) possiede il livello \(n=1\) completo (\(1s^2\)), mentre \(\mathrm{Ne}\), \(\mathrm{Ar}\), \(\mathrm{Kr}\) (cripton), \(\mathrm{Xe}\) (xeno) e \(\mathrm{Rn}\) (radon) hanno l’ottetto esterno pieno (\(ns^2 np^6\)). La loro inerzia chimica discende proprio da questa pienezza del guscio di valenza, che rende sfavorevole l’acquisto o la perdita di elettroni in condizioni ordinarie.

Gli atomi degli altri gruppi sono generalmente più reattivi perché tendono a raggiungere una configurazione elettronica analoga a quella del gas nobile più vicino. Questo principio è sintetizzato nella regola dell’ottetto: in molte reazioni gli elementi acquistano, perdono o condividono il numero minimo di elettroni necessario per ottenere uno strato di valenza con otto elettroni (o due per il livello \(n=1\)). Tale regola è particolarmente efficace per gli elementi rappresentativi e fornisce una guida qualitativa alla previsione dei prodotti e della natura dei legami. Come è noto, esistono eccezioni, specialmente per molecole con elettroni dispari, ottetti incompleti o “espansi”, nonché per i metalli di transizione; ciò non ne diminuisce l’utilità come regola generale.

È spesso comodo rappresentare gli elettroni interni (non di valenza) con il simbolo del gas nobile precedente tra parentesi quadre. Per esempio, la configurazione elettronica completa del sodio (\(\mathrm{Na}\), numero atomico 11) è \(1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1\). Poiché il neon (\(\mathrm{Ne}\), \(Z=10\)) ha configurazione \(1s^2\,2s^2\,2p^6\), possiamo scrivere in forma abbreviata per il sodio: \([\mathrm{Ne}]\,3s^1\). Questa notazione evidenzia da un lato il “core” elettronico del gas nobile, dall’altro gli elettroni di valenza, che sono quelli chimicamente attivi.

In modo analogo, molte configurazioni risultano compatte e trasparenti quando si utilizzano le notazioni con gas nobile:

Esercizio riformulato. Scrivere le configurazioni elettroniche abbreviate dei seguenti elementi e individuare gli elettroni di valenza coinvolti: magnesio (\(\mathrm{Mg}\)), cloro (\(\mathrm{Cl}\)), potassio (\(\mathrm{K}\)).

Soluzione. Utilizzando il gas nobile precedente per ciascun elemento si ottiene: \[ \mathrm{Mg}: [\mathrm{Ne}]\,3s^2;\quad \mathrm{Cl}: [\mathrm{Ne}]\,3s^2\,3p^5;\quad \mathrm{K}: [\mathrm{Ar}]\,4s^1. \] In ciascun caso, la parte a destra della parentesi quadra individua gli elettroni di valenza.

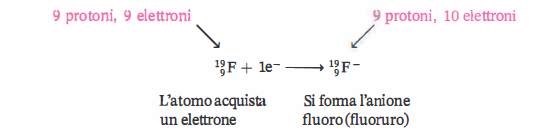

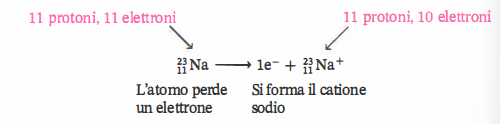

Un ione è una specie chimica dotata di carica netta. Gli anioni (carica negativa) si formano per acquisto di uno o più elettroni; i cationi (carica positiva) si originano per perdita di elettroni. A livello simbolico, la formazione di un anione si rappresenta ponendo gli elettroni come reagenti, mentre la formazione di un catione li mostra come prodotti; i numeri atomici e di massa non cambiano durante il processo e, per brevità, sono spesso omessi.

La generazione del catione sodio segue uno schema analogo, con gli elettroni sul lato dei prodotti:

In notazione compatta si scrivono semplicemente \(\mathrm{Na}^+\) per il catione sodio e \(\mathrm{F}^-\) per l’anione fluoro. È essenziale ricordare che la carica ionica varia esclusivamente per acquisto o perdita di elettroni: il nucleo non subisce alcuna modifica e il numero di protoni rimane costante.

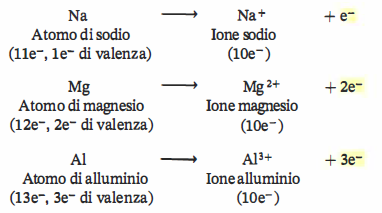

La posizione nella tavola periodica consente di anticipare il tipo di ione che un elemento forma più facilmente. I metalli (soprattutto quelli a sinistra) tendono a perdere tutti gli elettroni di valenza, generando cationi isoelettronici con il gas nobile precedente e raggiungendo così l’ottetto esterno:

In ciascuno di questi esempi, lo ione risultante ha la stessa popolazione elettronica del neon: \(\mathrm{Na}^+\,(10\,e^-)\), \(\mathrm{Mg}^{2+}\,(10\,e^-)\) e \(\mathrm{Al}^{3+}\,(10\,e^-)\) sono isoelettronici con \(\mathrm{Ne}\,(10\,e^-)\) e risultano particolarmente stabili. Il comportamento è tipico della famiglia: gli elementi del gruppo 1 danno comunemente ioni \(\!+1\) (\(\mathrm{H}^+\), \(\mathrm{Li}^+\), \(\mathrm{Na}^+\), \(\mathrm{K}^+\), \(\mathrm{Rb}^+\), \(\mathrm{Cs}^+\), \(\mathrm{Fr}^+\)); quelli del gruppo 2 formano prevalentemente cationi \(\!+2\) (\(\mathrm{Be}^{2+}\), \(\mathrm{Mg}^{2+}\), \(\mathrm{Ca}^{2+}\), \(\mathrm{Sr}^{2+}\), \(\mathrm{Ba}^{2+}\)).

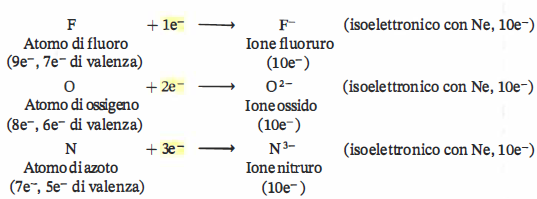

I non metalli, collocati a destra della tavola periodica, tendono ad acquistare elettroni fino a raggiungere la configurazione del gas nobile successivo, producendo anioni con ottetto completo. Tipicamente gli alogeni formano ioni mononegativi (\(\mathrm{F}^-\), \(\mathrm{Cl}^-\), \(\mathrm{Br}^-\), \(\mathrm{I}^-\)), gli elementi del gruppo dell’ossigeno generano specie dinegative (\(\mathrm{O}^{2-}\), \(\mathrm{S}^{2-}\)) e quelli del gruppo dell’azoto formano talvolta ioni trinegativi (\(\mathrm{N}^{3-}\), \(\mathrm{P}^{3-}\)), quando le condizioni lo permettono.

Per i metalli di transizione, la situazione è più articolata: anch’essi formano perlopiù cationi, ma con “valenza variabile”. Differenze energetiche relativamente piccole tra gli elettroni dei sottolivelli \(ns\) e \((n-1)d\) permettono la formazione di più stati di ossidazione stabili. Esempi classici sono \(\mathrm{Fe}^{2+}\) e \(\mathrm{Fe}^{3+}\); \(\mathrm{Cu}^+\) e \(\mathrm{Cu}^{2+}\); nonché elementi come vanadio (\(\mathrm{V}\)) e manganese (\(\mathrm{Mn}\)) che presentano diverse cariche ioniche accessibili. A differenza degli elementi rappresentativi, per le transizioni la previsione della carica è meno immediata dalla sola posizione nel sistema periodico, e analogie significative compaiono sia lungo i periodi sia all’interno dei gruppi.