Configurazione elettronica e tavola periodica

Definizione

Configurazione elettronica e tavola periodica

Comprendere come e perché gli atomi si uniscono in composti è un obiettivo centrale della chimica. Il legame chimico scaturisce direttamente dall’assetto degli elettroni negli atomi reagenti. La configurazione elettronica, cioè la distribuzione degli elettroni nei diversi stati disponibili, determina in modo cruciale le proprietà degli elementi. La struttura della tavola periodica, inizialmente costruita su basi empiriche, riflette infatti la ricorrenza di configurazioni elettroniche simili tra elementi dello stesso gruppo, mostrando come le caratteristiche chimico-fisiche discendano dall’organizzazione degli elettroni.

Come anticipato nel Paragrafo 2.3, il modello di Bohr, pur rivoluzionario, non è in grado di spiegare gli spettri di emissione degli atomi polielettronici. La natura ondulatoria dell’elettrone, resa evidente dagli esperimenti, è incompatibile con l’idea di orbite ben definite. L’intuizione di Bohr sulla quantizzazione dell’energia fu però ripensata in chiave più generale da Erwin Schrödinger: gli elettroni sono descritti da funzioni d’onda e il loro stato è trattato in termini probabilistici. Senza affrontare i dettagli matematici, è sufficiente adottare l’immagine di orbitali come regioni di alta probabilità di presenza dell’elettrone. Nella visione quantomeccanica si mantengono i livelli energetici principali di Bohr (numero quantico principale \(n = 1, 2, 3, \dots\)), ma ciascun livello si suddivide in sottolivelli e questi, a loro volta, in orbitali atomici. Nelle sezioni seguenti definiamo con maggiore precisione questi concetti e vediamo come da essi discenda la configurazione elettronica degli atomi stabili.

Livelli energetici principali

Gli elettroni non occupano lo spazio in modo continuo, bensì sono confinati in livelli energetici discreti identificati dal numero quantico principale \(n\) (con valori interi \(1, 2, 3, \dots\)). All’aumentare di \(n\), cresce la distanza media dell’elettrone dal nucleo e, in generale, l’energia. La capienza massima del livello con dato \(n\) è pari a \(2n^2\). Per i primi livelli:

- \(n = 1\): capienza massima \(2n^2 = 2\) elettroni (\(2\,e^-\));

- \(n = 2\): capienza massima \(2n^2 = 8\) elettroni (\(8\,e^-\));

- \(n = 3\): capienza massima \(2n^2 = 18\) elettroni (\(18\,e^-\)).

Sottolivelli

All’interno di ciascun livello principale, gli elettroni sono ripartiti in sottolivelli (o sottogusci) di uguale energia, detti degeneri, identificati dalle lettere s, p, d, f, …, con il consueto ordine energetico crescente \(s < p < d < f\). Per specificare la sede di un elettrone è necessario indicare sia \(n\) sia il tipo di sottolivello (esempi: \(1s\), \(2s\), \(2p\)). Per i primi tre livelli principali valgono:

- per \(n = 1\) è disponibile un solo sottolivello: \(1s\);

- per \(n = 2\) sono disponibili due sottolivelli: \(2s\) e \(2p\);

- per \(n = 3\) sono disponibili tre sottolivelli: \(3s\), \(3p\) e \(3d\).

Orbitali

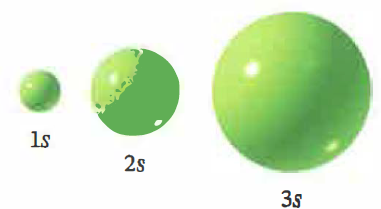

Un orbitale atomico è una regione dello spazio associata a una ben definita funzione d’onda e può contenere al massimo due elettroni. Nella (Figura 02.05-01) è rappresentato un orbitale di tipo s, di simmetria sferica. La sua estensione identifica zone di elevata probabilità di presenza dell’elettrone di quella energia; la probabilità diminuisce allontanandosi dal nucleo. Ogni livello \(n\) possiede un solo orbitale s (perciò esistono \(1s\), \(2s\), \(3s\), …).

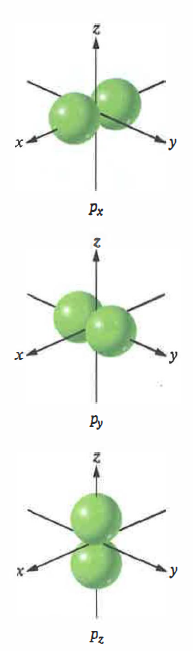

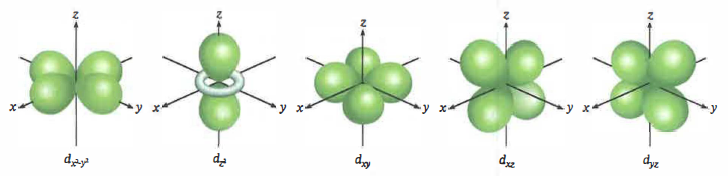

Nella (Figura 02.05-02) sono mostrati i tre orbitali p, degeneri e identici per forma, ma orientati lungo assi spaziali differenti, convenzionalmente indicati come \(p_x\), \(p_y\) e \(p_z\). Nella (Figura 02.05-03) compaiono i cinque orbitali d degeneri. Gli orbitali d sono cruciali per le proprietà dei metalli di transizione. Esistono orbitali di energia ancora più elevata (f, g, …), rilevanti soprattutto negli elementi più pesanti. È fondamentale ricordare che le forme orbitali rappresentano regioni di probabilità esterne al nucleo; non tutti gli orbitali risultano occupati, e le zone evidenziate indicano dove è più probabile localizzare gli elettroni.

Elettronl nei sottolivelli

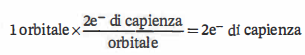

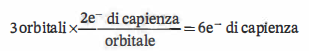

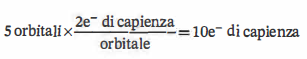

Dalla struttura degli orbitali si ricava il numero massimo di elettroni per ciascun sottolivello: s contiene 1 orbitale e quindi fino a \(2\,e^-\); p contiene 3 orbitali e fino a \(6\,e^-\); d contiene 5 orbitali e fino a \(10\,e^-\). Rappresentazioni schematiche sono riportate nelle figure seguenti.

Per il sottolivello s:

Per il sottolivello p:

Per il sottolivello d:

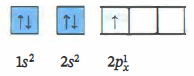

Spin elettronico

Ogni orbitale ospita al massimo due elettroni con spin opposti (numero quantico di spin \(m_s = +\tfrac{1}{2}\) o \(-\tfrac{1}{2}\)). È utile pensare allo spin come a un momento magnetico intrinseco: due elettroni nello stesso orbitale devono essere accoppiati (spin antiparalleli) per rispettare i vincoli quantistici e ridurre la repulsione elettronica. La presenza o assenza di elettroni spaiati determina il comportamento magnetico degli atomi e degli ioni (Figura 02.05-04).

Per costruire la configurazione elettronica di un elemento occorre: conoscere il numero di elettroni (uguale al numero atomico), rispettare la capienza massima \(2n^2\) per ciascun livello, non superare due elettroni per orbitale e considerare che ogni livello \(n\) ammette \(n\) sottolivelli distinti. Completano la procedura tre principi: Aufbau, esclusione di Pauli e regola di Hund.

Principio di Aufbau

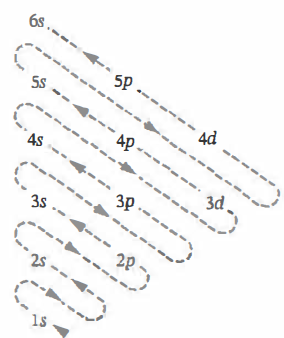

Gli elettroni occupano per primi gli orbitali a energia più bassa disponibili, procedendo poi verso quelli di energia superiore. L’ordine teorico di riempimento è efficacemente sintetizzato nello schema di (Figura 02.05-05), utile come guida mnemonica per la scrittura delle configurazioni elettroniche.

Principio di esclusione di Pauli

Il principio di Pauli stabilisce che in un atomo non possono esistere due elettroni con i medesimi quattro numeri quantici. Ne discende che un orbitale può contenere al massimo due elettroni e, se presenti, devono avere spin opposto.

Regola di Hund

Nello stato fondamentale (a temperatura ambiente), l’assetto più stabile per un insieme di orbitali degeneri si ottiene massimizzando il numero di elettroni spaiati con spin paralleli. In pratica, gli orbitali degeneri vengono occupati con un elettrone ciascuno prima di iniziare l’accoppiamento nello stesso set.

- Determinare il numero di elettroni a partire dal numero atomico dell’elemento;

- riempire gli orbitali secondo l’ordine energetico crescente indicato in (Figura 02.05-05), iniziando da \(1s\);

- considerare che il livello con numero quantico principale \(n\) contiene \(n\) sottolivelli distinti (s, p, d, f, …, fino a \(l = n-1\));

- ricordare che ciascun sottolivello è costituito da un certo numero di orbitali: 1 per s, 3 per p, 5 per d, 7 per f;

- non superare due elettroni per orbitale e mantenere spin opposti per due elettroni nello stesso orbitale (principio di Pauli);

- rispettare la capienza massima di ciascun livello principale pari a \(2n^2\);

- per set di orbitali degeneri, applicare la regola di Hund prima di procedere con l’accoppiamento.

Applichiamo ora sistematicamente queste regole sotto forma di esercizi guidati.

Idrogeno

Esercizio. Scrivere la configurazione elettronica fondamentale e il relativo diagramma degli orbitali dell’idrogeno.

Svolgimento. L’atomo ha un solo elettrone, che occupa l’orbitale a energia più bassa: \(1s^1\). Diagramma degli orbitali:

Elio

Esercizio. Determinare la configurazione elettronica fondamentale e il diagramma degli orbitali dell’elio.

Svolgimento. Con due elettroni, si completa l’orbitale \(1s\): \(1s^2\). Le frecce di verso opposto indicano spin accoppiati (principio di Pauli):

Litio

Esercizio. Assegnare gli elettroni del litio secondo Aufbau e Hund e rappresentare il diagramma degli orbitali.

Svolgimento. Con tre elettroni: \(1s^2\) come l’elio, il terzo va in \(2s\): \(1s^2\,2s^1\). Diagramma:

Berillio

Esercizio. Scrivere la configurazione elettronica fondamentale del berillio e rappresentarne gli orbitali occupati.

Svolgimento. Quattro elettroni: \(1s^2\,2s^2\). Diagramma:

Boro

Esercizio. Stabilire la configurazione elettronica fondamentale del boro e il relativo schema degli orbitali.

Svolgimento. Cinque elettroni: dopo \(1s^2\,2s^2\), il quinto entra nel sottolivello \(2p\): \(1s^2\,2s^2\,2p^1\). Diagramma:

Carbonio

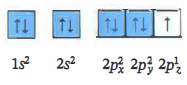

Esercizio. Assegnare i sei elettroni del carbonio secondo Hund e rappresentare sia lo stato fondamentale sia una possibile configurazione eccitata utile per la formazione di legami.

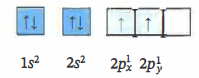

Svolgimento. Stato fondamentale: \(1s^2\,2s^2\,2p^2\), con due elettroni p spaiati su orbitali distinti (regola di Hund). Diagramma:

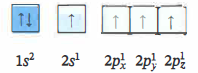

Per interpretare la tetravalenza del carbonio in molte molecole (ad esempio nei composti organici e in \(\ce{CO2}\)), si può considerare una configurazione eccitata in cui un elettrone è promosso da \(2s\) a \(2p\): \(1s^2\,2s^1\,2p^3\). Diagramma:

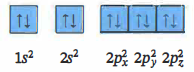

Azoto

Esercizio. Costruire la configurazione elettronica fondamentale dell’azoto e lo schema orbitale corrispondente.

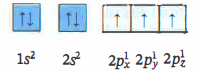

Svolgimento. Sette elettroni: \(1s^2\,2s^2\,2p^3\), con i tre elettroni p spaiati su orbitali differenti e spin paralleli:

Ossigeno, fluoro e neon

Esercizio. Completare progressivamente il sottolivello \(2p\) per ossigeno, fluoro e neon, indicando le configurazioni elettroniche fondamentali e i relativi diagrammi.

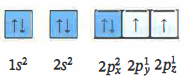

Svolgimento. Aggiungendo elettroni al set \(2p\) si ottiene:

ossigeno: \(1s^2\,2s^2\,2p^4\)

fluoro: \(1s^2\,2s^2\,2p^5\)

neon: \(1s^2\,2s^2\,2p^6\)

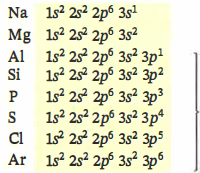

Dal sodio ali' argon

Per gli elementi dal sodio all’argon, gli elettroni “di base” riproducono la configurazione del gas nobile precedente (neon: \(1s^2\,2s^2\,2p^6\)), mentre gli elettroni aggiuntivi riempiono il terzo livello principale, dapprima \(3s\) e poi \(3p\), come illustrato di seguito:

I tre orbitali \(3p\) possono ospitare complessivamente fino a \(6\,e^-\). L’argon presenta il livello \(n = 3\) completo ed è, per questo, chimicamente molto stabile.

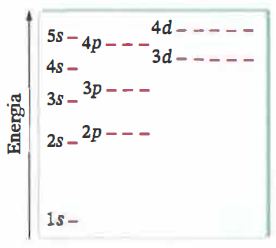

Le configurazioni si determinano seguendo l’ordine di riempimento descritto in (Figura 02.05-05). Un’alternativa è il diagramma dei livelli energetici di (Figura 02.05-06), che rappresenta in modo esplicito le energie relative degli orbitali. Nella tavola periodica si distinguono elementi rappresentativi (gruppi 1, 2 e 13–18) ed elementi di transizione (gli altri). Le regole fin qui discusse descrivono con buona accuratezza i primi; tra gli elementi di transizione si incontrano diverse eccezioni, dovute a fine bilanciamento energetico tra sottolivelli vicini e a interazioni elettroniche più complesse.

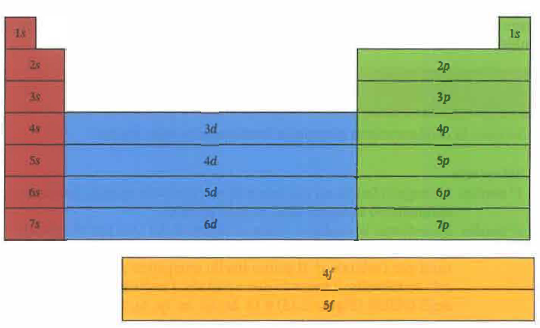

La tavola periodica proposta da Dmitrij Mendeleev, basata su pattern ricorrenti di proprietà chimico-fisiche, trova oggi una giustificazione naturale nelle configurazioni elettroniche. Gli elementi appartenenti alla stessa colonna condividono la stessa struttura del guscio di valenza: per il gruppo IA (1) è \(ns^1\), per il gruppo IIA (2) è \(ns^2\), e così via. Il simbolo \(n\) coincide con il numero del periodo (riga) e con il numero quantico principale del livello che si sta riempiendo. La particolare geometria della tavola riflette quindi la sequenza di riempimento degli orbitali e, di conseguenza, le proprietà periodiche (Figura 02.05-07).