Quantità sperimentali

Definizione

01.05 - Quantità sperimentali

Finora abbiamo considerato il metodo scientifico e il suo impiego nella raccolta dei dati e nella loro elaborazione per derivare i risultati sperimentali. Tali dati devono essere espressi con unità coerenti del Sistema Internazionale (SI, Sistema Internazionale di unità) e con un numero adeguato di cifre significative. Tra le grandezze più frequentemente misurate figurano massa, lunghezza, volume, tempo, temperatura ed energia. Di seguito ne discutiamo la natura fisica, le unità e gli aspetti operativi più rilevanti.

La massa quantifica la materia contenuta in un corpo. Nel linguaggio comune si confonde spesso con il peso, ma fisicamente le due grandezze sono distinte: la forza peso è la forza gravitazionale che agisce su un corpo ed è data da \( P = m\,g \), dove \( m \) è la massa e \( g \) l’accelerazione di gravità. Poiché \( g \) dipende dal luogo (varia con la distanza dal centro della Terra e con l’altitudine), il peso non è una misura affidabile per confronti universali, mentre la massa è indipendente dal campo gravitazionale ed è determinata per confronto con masse campione (masse standard).

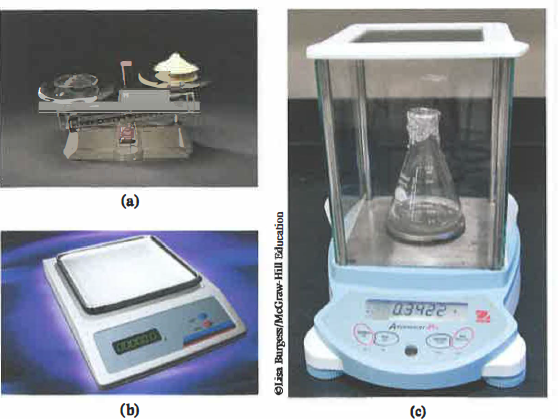

La misura di massa in laboratorio si effettua con bilance di diversa tipologia, illustrate in (Figura 01.05-01). Nel SI l’unità base è il chilogrammo (kg), ma in chimica si utilizzano comunemente multipli e sottomultipli come il grammo (g) e il microgrammo (\(\mu\)g), in funzione dell’ordine di grandezza richiesto.

Su scale atomiche e molecolari, anche il grammo risulta eccessivo. Ad esempio, la massa di un atomo di idrogeno è circa \(1{,}674 \times 10^{-24}\,\text{g}\). Per comodità si adotta l’unità di massa atomica, indicata con u: \(1\,\text{u} = 1{,}661 \times 10^{-24}\,\text{g}\). La scelta dell’unità dovrebbe rendere il valore numerico prossimo a \(10^{0}\), così da facilitare lettura e confronto.

La lunghezza misura la distanza tra due punti e ha come unità SI il metro (m). Per distanze maggiori si impiegano i chilometri (km), per quelle più piccole centimetri (cm) o millimetri (mm). Su scala atomica si usano i nanometri (nm) e, in contesti storici e di cristallografia, gli angstrom (Å):

\(1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m} = 10^{-7}\,\text{cm}\)

\(1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\text{m} = 10^{-8}\,\text{cm}\)

Tali unità consentono di esprimere lunghezze interatomiche con numeri di ordine unitario, riducendo il rischio di errori di scala.

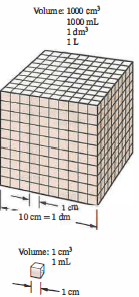

Il volume quantifica lo spazio occupato da un corpo. Nel sistema metrico decimale l’unità comunemente usata in chimica è il litro (L), definito come il volume di \(1{,}000\) cm\(^3\). In condizioni standard (acqua a \(4\,^\circ\)C), \(1\) L coincide approssimativamente con il volume occupato da \(1\) kg di acqua. La relazione tra multipli e sottomultipli del litro è schematizzata in (Figura 01.05-02). È essenziale ricordare che \(1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3\).

Gli strumenti volumetrici impiegati in laboratorio sono tarati per contenere o per erogare volumi definiti (Figura 01.05-03). I matracci tarati (volumetrici) sono progettati per contenere un volume esatto; cilindri graduati, pipette e burette sono invece destinati all’erogazione controllata del liquido, con scale in millilitri (mL) o microlitri (\(\mu\)L).

Il secondo (s) è l’unità SI del tempo. Sebbene non sempre evidente a prima vista, la misura accurata del tempo è cruciale in molte applicazioni chimiche: la velocità di reazione, ad esempio, è una variazione dello stato chimico per unità di tempo. In termini generali, la cinetica chimica studia come le proprietà del sistema evolvono al variare del tempo misurato.

La temperatura esprime lo stato termico di un sistema. Intuitivamente distinguiamo oggetti “caldi” e “freddi”, ma la definizione operativa richiede una scala riproducibile. La temperatura non coincide con il contenuto di calore: due campioni alla stessa temperatura possono contenere quantità di calore differenti a seconda della massa e della natura del materiale. Dal punto di vista microscopico, la temperatura è correlata all’energia cinetica media delle particelle.

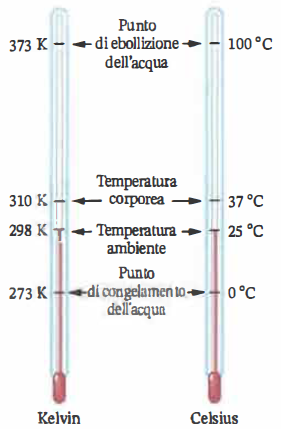

Molti termometri sfruttano la dilatazione termica (per esempio del mercurio) per associare a ogni temperatura un livello della colonna, tarato rispetto a punti fissi. Le scale più utilizzate sono Celsius (°C) e Kelvin (K); nei paesi anglosassoni è diffusa anche la scala Fahrenheit (°F). I punti fissi convenzionali sono le temperature di congelamento ed ebollizione dell’acqua, come illustrato in (Figura 01.05-04). La relazione tra le scale Celsius e Kelvin è lineare:

\( K = {^\circ}\!C + 273{,}15 \).

La scala Kelvin è assoluta: \(0\,\text{K}\) corrisponde allo zero assoluto, limite inferiore teorico dell’energia termica.

L’energia è la capacità di compiere lavoro o trasferire calore. Si distingue in energia cinetica (associata al moto) ed energia potenziale (associata alla posizione o configurazione). Dal punto di vista fenomenologico, le forme rilevanti includono luce, calore, energia elettrica, meccanica e chimica, che condividono proprietà generali fondamentali:

- nelle trasformazioni chimiche l’energia si conserva, non può essere creata né distrutta;

- l’energia può essere convertita da una forma a un’altra;

- ogni conversione reale avviene con efficienza inferiore al 100%, poiché una parte dell’energia si degrada in calore disperso nell’ambiente;

- ogni reazione chimica comporta una variazione energetica, positiva o negativa.

Il calore scambiato nelle reazioni si misura in joule (J), unità SI, o in calorie (cal), con la relazione di equivalenza \(1\,\text{cal} = 4{,}18\,\text{J}\). Una caloria è la quantità di calore necessaria per aumentare di \(1\,^\circ\)C (da \(14{,}5\,^\circ\)C a \(15{,}5\,^\circ\)C) la temperatura di \(1\) g di acqua a \(1\) atmosfera (atm). La misura del contenuto di calore di un sistema si riconduce all’entalpia, grandezza estensiva che dipende dalla quantità di sostanza; la temperatura, viceversa, è una proprietà intensiva, indipendente dalla massa del campione.

I materiali non immagazzinano calore nella stessa misura: a parità di massa, il ferro richiede meno calore dell’acqua per lo stesso incremento di temperatura. Ad esempio, \(1\) g di ferro necessita di circa \(0{,}108\,\text{cal}\) per aumentare di \(1\,^\circ\)C, mentre \(1\) g di acqua richiede \(1{,}00\,\text{cal}\). Le unità di altre forme di energia verranno introdotte nei capitoli successivi.

Esercizio Un campione di \(25{,}0\) g di acqua viene riscaldato da \(20{,}0\,^\circ\)C a \(28{,}0\,^\circ\)C. Stimare il calore assorbito in joule, assumendo \(1{,}00\,\text{cal}\,(\text{g}\,^\circ\text{C})^{-1}\) per l’acqua e \(1\,\text{cal} = 4{,}18\,\text{J}\). Indicare il risultato con un numero coerente di cifre significative.

Massa e volume sono proprietà estensive. Il loro rapporto definisce la densità di un materiale:

\[ \rho = \frac{m}{V} \]

La densità è una proprietà intensiva, utile per caratterizzare o identificare una sostanza, poiché ogni materiale puro presenta un intervallo tipico di valori (Figura 01.05-05). In chimica si esprime comunemente in \(\text{g}/\text{mL}\), \(\text{g}/\text{cm}^3\) o \(\text{g}/\text{cc}\), ricordando che \(1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{cc}\). Campioni di pari volume ma di natura diversa non hanno la stessa massa: \(1\,\text{mL}\) di ferro pesa molto più di \(1\,\text{mL}\) d’aria, in quanto il ferro ha densità maggiore.

La densità è stata storicamente impiegata, ad esempio, per riconoscere l’oro autentico, e resta oggi una tecnica analitica semplice e informativa. La densità di alcune sostanze comuni è riportata in (Tabella 01.05-01).

È frequente l’uso della densità relativa (o gravità specifica), definita come il rapporto tra la densità della sostanza e quella dell’acqua a \(4\,^\circ\)C: è una grandezza adimensionale utile per confronti immediati.

Esercizio Un solido ha massa \(m = 18{,}5\) g e sposta un volume d’acqua pari a \(V = 2{,}35\,\text{mL}\). Calcolare la densità in \(\text{g}/\text{mL}\) e la densità relativa rispetto all’acqua a \(4\,^\circ\)C.

| Sostanza | Densità (g/mL) | Sostanza | Densità (g/mL) |

|---|---|---|---|

| Aria | 0.00129 (a 0 °C) | Alcol metilico | 0.792 |

| Ammoniaca | 0.000771 (a 0 °C) | Latte | 1.028–1.035 |

| Benzene | 0.879 | Ossigeno | 0.00143 (a 0 °C) |

| Osso | 1.7–2.0 | Gomma | 0.9–1.1 |

| Anidride carbonica | 0.001963 (a 0 °C) | Trementina | 0.87 |

| Alcol etilico | 0.789 | Urina | 1.010–1.030 |

| Gasolio | 0.66–0.69 | Acqua (4 °C) | 1.000 |

| Oro | 19.3 | Acqua (20 °C) | 0.998 |

| Idrogeno | 0.000090 (a 0 °C) | Legno (balsa, il legno a minor densità ; ebano e teak, tra i più elevati in densità ) | 0.3–0.98 |

| Cherosene | 0.82 | ||

| Piombo | 11.3 | Mercurio | 13.6 |

| Sangue (extra) | ~1.060 | Plasma (extra) | ~1.025 |

| Glicerina (extra) | 1.26 | Olio d’oliva (extra) | ~0.92 |

Densità dei materiali più diffusi

Valori tipici di densità per materiali comunemente utilizzati.